|

在電力市場加速機制化、終端用戶角色重構的背景下,用戶側正逐步從用能終點轉向靈活資源的聚合節點。能源收益從何而來?是套利機制、容量補償,還是靈活性服務的組合邏輯?如何在變量眾多、機制不一的現實中構建一套可持續、可變現、可運營的綠電資產結構,正成為行業關鍵命題。

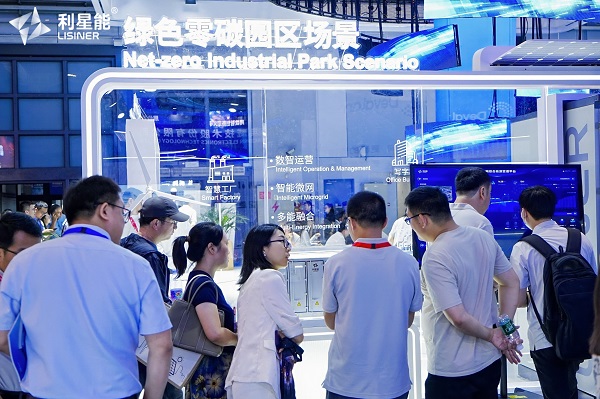

在本屆SNEC展會上,利星能以策略、平臺和系統協同為核心,給出了實操路徑,提供了對這一問題的系統回應。

策略為先,構建“綠電經營單元”邏輯

通過持續深化對不同場景負荷結構、邊際收益模型與交易機制的理解,利星能提出“專注微電網 服務大電網”的價值主張,以微電網為有機核心單元,強調實現綠電資產的價值躍遷。

以湖南某160MWh新材料企業項目為例,該項目位于資源波動頻繁、用電負荷非線性的典型產業場景中。利星能通過AI定容策略與電價敏感度建模,72小時完成針對再生有色冶煉行業的定制化方案。項目在四個月內完成交付并網,通過對電力輔助服務、需求側響應等潛在收益空間的挖掘,項目年化收益提升超10%。

系統一期部署6套3.5MW/20MWh子系統,憑借“兩簇一管理”拓撲結構特性與“3+2”五維安全體系優勢,提升30%項目生命周期,減少90%故障容量損失,為策略落地與收益兌現提供高穩定運行基礎。

微網場景復雜化,平臺協同能力成新門檻

如果說策略決定能否找到收益,那么平臺則決定能否使得收益具備可持續性。

利星能某園區級智能微網項目具備多能協同、靈活集成的系統能力,通過光儲直柔,園區內生產生活活動所產生的二氧化碳排放降至“近零”水平,充分驗證了“光儲荷一體化+智慧運營”模式的生命力。

真正決定項目運行成效的,是策略統籌與持續優化的能力。微電網的復雜性,不僅在于系統多元,更在于目標不單一、參與機制不統一。在實際案例中,往往光儲協同、用能優化、收益兌現等多種訴求被同時強調,需要在運行中不斷對齊策略、調度和價值實現路徑。“量場景裁策”成為剛需。而這種“調得準、配得快、落得穩”的能力,正在成為利星能應對復雜微網場景的關鍵壁壘。

利星能高層在接受行業媒體采訪時指出:“綠電直連正成為構建可持續用能體系的關鍵路徑。我們要在多重收益目標下維持系統安全與策略穩定,加速用能側轉型。”

構建生態閉環,推動收益路徑產業化復制

作為耀寧科技集團新能源板塊的核心企業,利星能致力于清潔能源的可持續發展,成為綠色智能微電網引領者。依托杭州、長沙兩地研發中心,構建軟硬件全棧一體化自研技術體系;江西兩大智造基地聯動,搭載GWh級產線,規劃年產能超20GWh。這套“軟硬聯動、研產一體”的底層架構,不僅支撐了高頻次、高異構場景下的項目復制能力,也為策略模型的工程化部署與長期運營優化提供了確定性保障。

目前,利星能已構建覆蓋設備智造、系統集成、策略制定、平臺運營與資產增值的全鏈條能力,打造全方位的綜合能源體系。在區域推廣路徑上,利星能也在與地方電網、園區運營方及多類用能側合作伙伴探索“虛擬電廠+微網聯營”的協同模式,通過聚合響應、收益共享與分布調度,推動綠電資產進入“結構性回報”階段。以河北某獨立儲能電站為例,該項目已成功入市,在推動新能源消納、保障區域電力供應的同時,帶動儲能產業鏈上下游協同發展。

運營力,才是儲能項目的確定性價值來源

儲能項目的價值評估邏輯,正在從“初始投運收益測算”向“全周期結構性回報”轉變。能源行業正在從設備驅動走向運營驅動。利星能所構建的,是一套可測算、能驗證、可長期經營的綠電資產體系。

在越來越復雜的用戶側市場中,這或許是一種可借鑒的通向下一個階段的運營范式。 該文觀點僅代表作者本人,如有文章來源系網絡轉載,本網系信息發布平臺,如有侵權,請聯系本網及時刪除。

|